- 關于塑料螺絲 ,你真的了解嗎 2023-07-14

- 緊固件基礎知識FAQ(四)| 你一定要了解的8個緊固件基本常識 2023-07-03

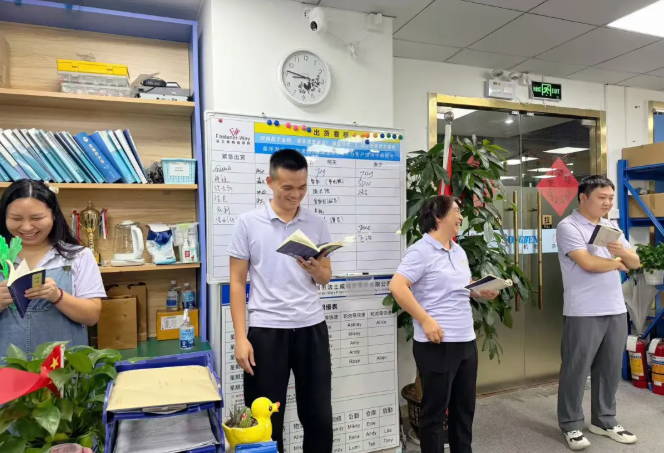

- 法士威2023年第二季度工作總結Party圓滿落下帷幕 2023-07-01

- 法士威2023第一季度工作總結 part,圓滿收官 2023-04-02

深圳市法士威精密零件有限公司

文章出處:企業文化 網責任編輯: 法士威精密零件 閱讀量: 發表時間:2025-09-12

《鄉黨篇》的結尾三章,為我們呈現了孔子精神世界的“三級跳”:

第一跳,是面向人間的——他對喪者、盲人、甚至一個背負國家文書的小吏,都報以最深切的悲憫與尊重(見齊衰者,雖狎,必變)。

第二跳,是轉向自我的——即使在無人看見的車廂里,他依然正立執綏,保持極致的自律(車中不內顧,不疾言)。

最后一跳,是仰望天地的——當他看到山梁上警覺飛走的野雞時,一生的堅持瞬間豁然開朗,化作一聲“時哉時哉”的千古長嘆。

這是一條從同情,到自律,最終抵達智慧巔峰的修心之路。

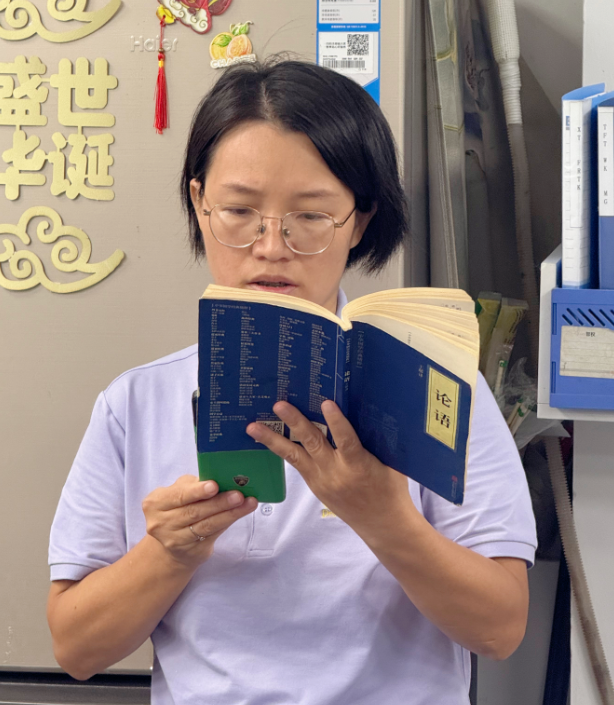

今日主講人:Miss Liang

【原文】10.25見齊衰者,雖狎,必變。見冕者與瞽者,雖褻,必以貌。兇服者式之。式負版者。有盛饌,必變色而作。迅雷風烈,必變。

【譯文】(孔子)見到穿喪服的人,即便是平日親近的人,也必定改變神色以示哀悼。見到戴禮帽的人和盲人,即便是常相見的人,也必定以禮相待。乘車時遇見穿喪服的人,會俯身憑軾致禮。同樣對背負國家圖籍的人也會行軾禮。做客時遇到豐盛的筵席,必定神色鄭重地起身致謝。遇到疾雷狂風,必定改變神色以示對天命的敬畏。

【解釋】本章中“負版者”究竟指什么人,歷來有爭議。現在一般認為“負版者”指背負國家圖籍的人。因春秋時期無紙,以木版作畫,稱“版”。

孔子對“齊衰者”、“冕者與瞽者”、“兇服者”、“負版者”動容貌、正顏色的解讀,大家可以參見《子罕篇》9.10。一言以蔽之,就是孔子尊重所有值得尊重的人,并不只是簡單的尊尊者或同情弱者。

“有盛饌,必變色而作。”夫子朱熹說,“敬主人之禮,非以其饌也”。主人準備了豐盛的飯食,自然是表達待客的熱情,客人“變色而作”是表達謝意的禮貌,人之常情。

在人們對自然知之甚少的古代,“迅雷烈風”大概就代表著天怒,這是大事。《禮記·玉藻》中說:“若有疾風、迅雷、甚雨,則必變,雖夜必興,衣服冠而坐。”這里描寫的更具體,也更體現內心的忐忑不安。這就是孔子說的“畏天命”。

【原文】10.26升車,必正立,執綏。車中不內顧,不疾言,不親指。

【譯文】登車時,必定端正站立,手挽綏帶以求安穩。在車中不回頭張望,不高聲急語,不伸手指示方向。

【解釋】本章記錄孔子乘車時的表現。

正式解讀之前,我們先來了解兩個知識背景。一、車馬在當時屬奢侈品,是財富的象征更是身份的象征,并非一般人家可有;二、雖非公共交通工具,但乘車人的表現,路人可以看得一清二楚,并無任何遮攔。

了解了以上兩點,我們就知道,乘車的表現,就是一個貴族在公開場合的表現,孔子的所作所為自然都是合于禮。

“升車,必正立,執綏。”表現的是孔子的恭肅和穩重。當然,也如《論語正義》所說“綏系于車中,人將升車,援之以上。所以執綏者,防有攀陟傾跌。”這側面也反映了孔子對安全的注意。

古時的車并沒有座,乘車是立于車中。人立車中,馬行路上,在行人的眼光看來,屬于高高在上的。我們再看此時孔子的表現:

“不內顧”,漢朝有人解讀說“車中不內顧者,前視不過衡軛,傍視不過輢轂。”簡單說就是目視有個范圍,給人的感覺既不輕浮又不高傲。

“不疾言”,很多人解“疾”為“急速”,整句為“不很快地說話”。這似乎有不妥,人站在馬車上不很快地說話怎么就算合于禮呢?《荀子·勸學》中有句:“順風而呼,聲非加疾也,而聞者彰。”此處“疾”的意思是“聲音宏大”,這個意思倒是合于“不疾言”,就是你站在馬車上,不要高聲說話,這是禮制的要求。

“不親指”,這三個字解起來有點麻煩,大部分的意見是“親”沒有實意,“不親指”就是“不指”。也有人說“不親指”就是不指揮駕車的人,想到這種譯法的,估計是車技不好的人開車時被人指揮出了陰影。《?禮記·曲禮》?上說“車上不妄指”,就是說乘車時不隨便亂指。所以“親”極可能是“妄”字之誤。

大家可以想象一下,如果有人,高高站在奢侈的馬車上,左顧右盼,隨意指點,高聲喧嘩,這會給別人一種什么樣的感覺?理解了這一點,就理解了本章。

【原文】10.27色斯舉矣,翔而后集。曰:“山梁雌雉,時哉!時哉!”子路共之,三嗅而作。

【譯文】(孔子與弟子行于山間)野雞見人神色不善便振翅飛起,盤旋良久才落回聚集處。孔子感嘆:“山梁上的雌雉,懂得時宜啊!懂得時宜啊!”子路向它們拱手致意,野雞數次振翅審視后飛向遠方。

【解釋】自古以來,本章異解甚多,都沒有滿意的解讀,多認為必有闕文,不可強為之說。宏觀來看,“山梁雌雉,時哉時哉!”當屬本章核心,本質上極類“子在川上曰:‘逝者如斯夫!不舍晝夜。’” 都是孔子觸景生情之語。

“山梁雌雉,時哉時哉!”可能是《詩經》上的逸詩,也可能是孔子之語,具體不可考,但顯然是贊美野雞懂得其時。

野雞懂得其時指什么呢?有人說是“言雉之飲啄得其時。”只指吃喝,這個理解怕有點淺薄。有人說是“雖雉之微,尚能知時,在此僻所,逍遙自得,嘆人或不能然也。”這個深度夠,但道家的味道太重,怕也不是孔子的本意。

結合“色斯舉矣,翔而后集。”來看,孔子應該是在贊美野雞知道躲避危險。雉之知其時,恰如人之“危邦不入,亂邦不居。”(《泰伯篇》8.13)

一般都把首句“色斯舉矣”,解為人的臉色一動,所以野雉“翔而后集”,這個怕是不準確。只要有人打擾,野雞都會飛,野雞害怕的是人的動作,臉色舉不舉,根本就可以忽略不計。

緣于此,我們把“色斯舉矣”譯為野雞的“色斯舉”,就是野雞一旦感覺害怕,馬上就會顯示出驚恐;一旦顯示出驚恐,馬上就飛走,絕無遲疑。此處“色”指“野雞的驚恐之色”;“舉”意為“起”。

“子路共之,三嗅而作”中,取“共”同“拱”,意即拱手示敬;“嗅”同“狊”,音桔,意即鳥展雙翅。

老師夸贊雉雞知時,所以子路拱手示敬,表示愿意向雉雞學習。雉雞當然是看不懂恭敬之色的,看到拱手作揖的動作,以為有危險,所以拍了拍翅膀,逃掉了。

10.25的“必變”,是對人間苦難的共情力;

10.26的“不內顧”,是無人處的自律力;

10.27的“時哉”,是順應自然的洞察力。

這三章由外而內,由人及天,層層遞進,完美收官。它告訴我們:孔子所遵循的“禮”,絕非繁瑣的教條,其最終目的,是為了錘煉一顆敏感、莊重、智慧的仁心,從而能夠更好地體恤他人、約束自我,并最終與天地萬物和諧共鳴。那山梁雌雉的飛翔與駐足,便是對孔子一生“用之則行,舍之則藏”處世哲學最生動、最詩意的加冕。